口岸是体现外向型经济营商环境的重要窗口。

12月23日,郑州航空港经济综合实验区召开优化营商环境专题新闻发布会,郑州航空港区口岸管理局局长郭利超介绍,近年来郑州航空港口岸功能不断完善,口岸产业加快聚集,口岸经贸日益繁荣,初步形成了内陆地区效率最高、成本最低、服务最优的口岸营商环境。

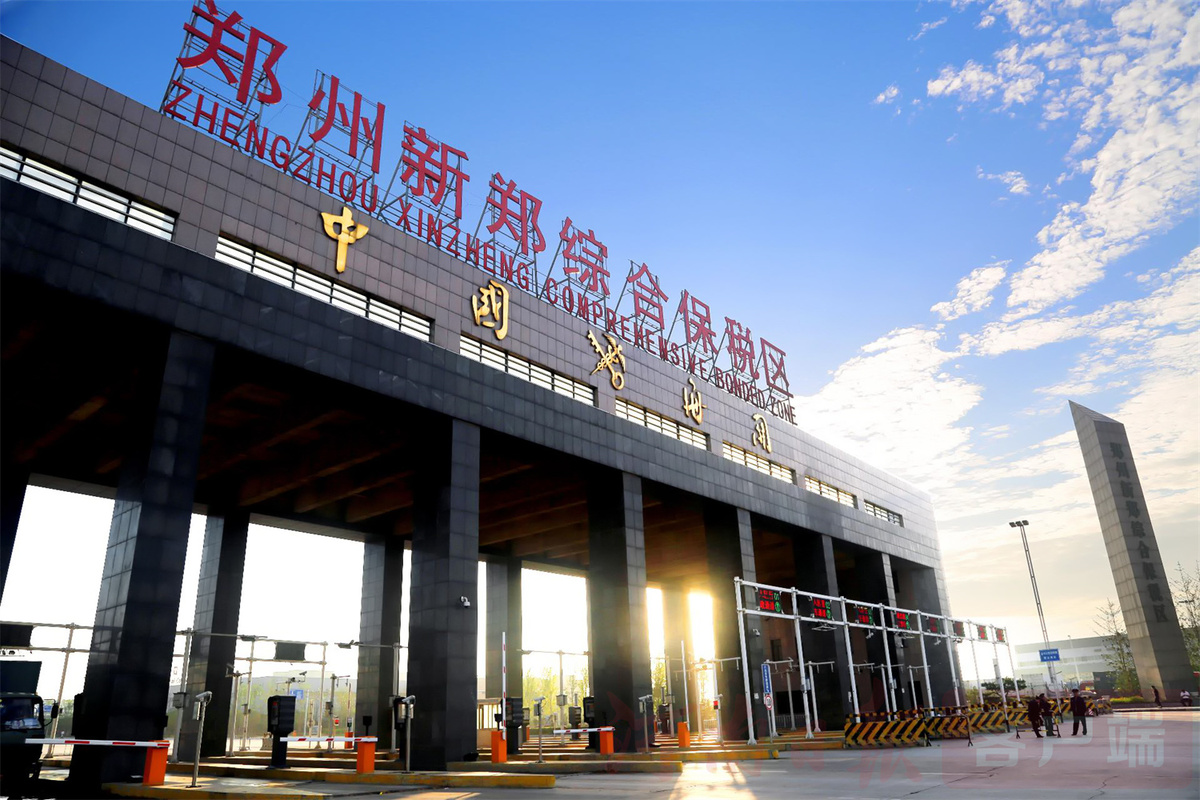

积极打造“1+4+N”口岸体系,更好地为外向型企业服务。依托新郑综保区、航空口岸、将于明年5月建成的国际陆港、国际公路运输河南集结中心、国际邮件枢纽口岸和多种海关指定监管场地的“1+4+N”口岸体系,为企业提供口岸物流综合解决方案,越来越多的外向型企业选择通过港区“买全球、卖全球”。2023年全区外贸进出口总值完成4143.62亿元,全省占比51.11%,其中,新郑综保区完成4072.78亿元,居全国166个综保区第1位。郑州机场货邮吞吐量居全国第6,跻身全球40强。

“下一步,我们将以‘航空+铁路’两大国家一类口岸为支撑,深入实施航空货运三年倍增行动,加快推进中国邮政航空枢纽建设,提速中欧班列(郑州)集结中心建设,全力推进综保区扩区设立陆港片区申建工作,不断释放口岸发展新动能,助力河南打造高水平内陆开放高地。”郭利超说。

持续提高口岸通关效率,跨境贸易便利化成效显著。航空口岸全面实施“7×24”小时通关保障机制,实现旅客和货物“随到随检、快速通关”,通关效率全国领先。在国内率先启动“区港一体化”模式,今年以来创新业务量是去年全年的12倍,降低企业物流成本50%,提升物流时效60%,推动“保税+空港”互促发展,该模式被列为海关总署自贸创新典型举措。12月17日,郑州航空口岸过境免签时长延长为240小时,通过提升通关服务能力,旅客通关时间压缩了30%,方便越来越多的外国友人来到中原大地,体验一场“City航空港”之旅,感受中原文化的魅力。

下一步,郑州航空港区口岸管理局将加快国家智慧口岸试点建设,优化“7×24”小时通关服务,用足用好过境免签政策,推动实施数字综保区二期工程,谋划推进“保税+ERP”监管模式,持续优化口岸通关环境,不断提升跨境贸易便利化。

构建高效便捷多式联运体系,打造全省物流成本“洼地”。郑州航空港正在构建以航空为引领,包括高铁港、公路港、国际陆港在内的多式联运交通体系,大力推进物流快速集疏分拨,实现多种交通方式有效衔接,大幅降低企业物流成本。目前,已开行全国首条时速350公里的高铁动货示范线,拥有全国首个“空铁联运”综合性货物集散中心,运输成本比飞机省一半,运输时间比公路快一天。建成内陆地区首个国际公路运输集结中心,在“TIR+GMS”双核驱动下,开通了18条国际公路运输路线,实现了6项全国首创业务,最高可节省58%的运输时间和38%的运输成本,为1000余家进出口企业提供国际物流新通道。

“我们将一体化打造大通道、大口岸、大物流、大产业,力争2025年机场货邮吞吐量达到120万吨,中欧班列(郑州)国际直达线路开行超过25条,‘米’字形高铁货运发展领跑全国,出海港加快融入全国‘丝路海运’。”郭利超表示,将以《郑州航空港经济综合实验区优化营商环境办法(试行)》的出台为新起点,持续完善口岸体系,不断提高通关效率,真正把航空港区打造成交通最便捷、集疏运效率最高的多式联运示范区,积极营造更高效、更便捷、可预期的口岸营商环境。